Гумусообразование как процесс трансформации растительных остатков

DOI:

https://doi.org/10.31251/pos.v8i1.307Ключевые слова:

гумус; гуминовые кислоты; фульвокислоты; дерново-подзолистая почва; кварцевый песок; растительные остатки; гумусообразование.Аннотация

Цель исследования. Подтвердить с помощью четких математических моделей специфичность гумусовых кислот, извлекаемых из разных субстратов различными экстрагентами.

Методы. В статье представлен анализ результатов применения классических методов выделения гумусовых кислот в процессе трансформации растительных остатков, оцененный с помощью математических моделей. Подобный синтез знаний биохимии органического вещества почв и математического моделирования позволил сформировать доказательную базу специфичности гумуса. Путем применения современного программного обеспечения OriginPro в качестве пакета инструментов для анализа данных и подготовки высококачественных визуализаций представлен анализ экспериментов по разложению исходных гумусообразователей – растительных остатков. Модельные исследования по гумификации растительных остатков (лиственной массы клевера) проводили в контролируемых условиях в дерново-подзолистой легкосуглинистой почве и в кварцевом песке. Для экстракции гумусовых веществ применяли дистиллированную воду и 0,1 М раствор пирофосфата натрия. Определение углерода гумуса проводили методом мокрого сжигания (по Тюрину) с титрометрическим окончанием. Фракционно-групповой состав гумуса определяли по методике И.В. Тюрина, модифицированной Л.Н. Александровой.

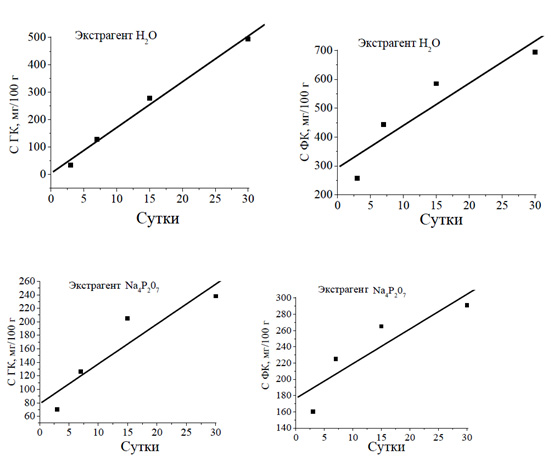

Основные результаты. Представлено экспериментальное доказательство специфичности гумусовых веществ, основанное на особенностях их извлечения из почвы с помощью различных экстрагентов и описываемое четкой математической моделью. Обсуждается вопрос о природе гумуса с позиций биохимии почв и анализа математических моделей трансформации растительных остатков в специфические соединения гумуса. Показано, что общим для процесса гумусообразования в почвенной и инертной средах является то, что динамика формирования гумусовых соединений в процессе трансформации органических остатков на ранних этапах хорошо аппроксимируется простым линейным трендом, причем накопление гуминовых кислот и фульвокислот в разных средах идет практически с одинаковой скоростью. В дальнейшем, по мере уменьшения массы органического субстрата, процесс трансформации переходит в стадию насыщения.

Заключение. На основании изучения процессов гумусообразования в инертной и почвенной средах экспериментально выявлена зависимость количества образующихся в процессе трансформации растительных остатков гумусовых кислот от минералогического (и химического) состава среды. Показано, что способ выделения гумусовых веществ с помощью различных экстрагентов из почвы и инертной среды (кварцевый песок) не только не опровергает самого существования специфических гумусовых соединений, а, наоборот, раскрывает особенности формирования их отдельных групп. При этом во всех случаях динамика формирования гумусовых соединений в процессе трансформации органических веществ хорошо аппроксимируется простой линейной моделью. Установлено, что на ранних этапах трансформации органического вещества скорость количественного возрастания гуминовых кислот и фульвокислот практически одинакова в разных средах.

Скачивания

Загрузки

Опубликован

Как цитировать

Выпуск

Раздел

Лицензия

Copyright (c) 2025 Почвы и окружающая среда

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.