Особенности торфяных залежей горных болот на западном макросклоне Среднего Урала (хребет Басеги)

DOI:

https://doi.org/10.31251/pos.v8i4.314Ключевые слова:

горные болота; Средний Урал; торфяные залежи; фитоценоз; торф; зольность; влагоемкость; информационно-логический анализ.Аннотация

Цель исследования. Выявить особенности торфяных залежей горных болот Среднего Урала.

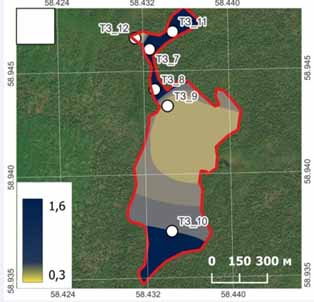

Место и время проведения. Территория исследования расположена в пределах ООПТ «Государственный заповедник «Басеги» (Гремячинский городской округ, Пермский край), в состав которого входит хребет Басеги (58°45'-59°00' с.ш., 58°15'-58°38' в.д.). Исследования проводили в 2018–2022 гг. в пределах водосборных воронок на двух ключевых участках, расположенных на части склонов западной и восточной экспозиций хребта на горе Северный Басег.

Методы. Объект исследования – торфяные залежи. Применяли методы: маршрутов, сравнительно-географический, ГИС-технологий, индикационных связей, статистические (описательной статистики, информационно-логический анализ), картографические, геомоделирования. Исходные материалы: топографические карты масштаба 1:25000, подготовленные с помощью программы SAS-Planet, космические снимки (спутники ДЗЗ SPOT-6 и ResursP 14.08.2014 и 27.09.2014) с разрешением до 1,5 м. Обработка материала, анализ данных проведены на базе современной ГИС MapInfo Professional. Составлены цифровые карты рельефа, мощности торфа в пределах болотных массивов. Осуществлены геоботанические наблюдения на болотных массивах хребта Басеги. Исследования на западном склоне осуществляли в границах трех болотных массивов, на восточном склоне – одного болотного массива. Проведены работы по бурению торфяных залежей (9 шт. и 3 шт., соответственно). Отбор образцов торфа осуществляли с интервалами в 10 см до полного обследования торфяного слоя. Расположение скважин спланировано с учетом растительного покрова на болотном мезоландшафте по линии «центр – периферия» и основных растительных формаций. В торфяных залежах определяли: влажность, зольность и степень разложения торфа, рНH2O, окраску торфа по стандартной цветовой шкале.

Основные результаты. Растительность болот представлена травяно-сфагновыми фитоценозами. Геоботаническое описание растительного покрова болотных массивов демонстрирует гетерогенность болотных биотопов. Болотные массивы мелко-залежные, с низким стоянием уровня болотных вод (УБВ равен 22–50 см). Мощность торфяной залежи варьирует от 40 до 150 см на западном склоне и от 180 до 325 см на восточном склоне хребта. Смена эвтрофной и мезотрофной растительности на олиготрофную происходит вначале на периферии болота, а затем в центральной части, что типично для болотных систем, формирующихся в условиях сильно пересеченного рельефа. Болотные массивы на склонах разных экспозиций различаются по высоте залегания, плановой конфигурации болотных массивов, их размерам и пространственному расположению. Торф имеет различные оттенки бурой окраски (от очень темно-красного до охристого), встречается буровато-черный, реже буровато-серый. В пределах толщи торфяной залежи происходит изменение окраски торфа, что свидетельствует о смене основных растений-торфообразователей. Определена специфичная окраска торфа для каждого болотного массива. Наибольшая влагоемкость с максимальной степенью разброса отмечается в торфяных залежах на периферии болотных массивов. Зольность торфа варьирует от низкозольного до высокозольного. Отмечается тесная связь между зольностью и окраской торфа, особенно на западном склоне хребта.

Заключение. В структуре растительности преобладает травяно-кустарничковый и мохово-лишайниковый ярусы. Растительный покров является гетерогенным, так как сочетает в своем составе разные по трофности растительные сообщества. Рисунок болотного массива зависит от рельефа местности. Высокие показатели вертикального расчленения (более 10 м) в сочетании с уклоном создают условия для развития болота вертикально (ключевой участок 2), в обратном же случае, болото развивается как вертикально, так и горизонтально (ключевой участок 1). Торфяные залежи неоднородны по окраске. Анализ торфа показывает неравномерность отложений растительных остатков, их различия по мощности и степени разложения. Степень разложения торфа изменяется в зависимости от глубины: в поверхностных слоях она составляет около 25%, постепенно увеличиваясь до 50% в более глубоких слоях. Исследованные болотные массивы относятся к переходному типу по их генезису, а по уровню питания их можно отнести к мезотрофным. Наблюдается периферически-олиготрофный ход развития болотных систем. Определены региональные и зональные особенности торфяных залежей на западном макросклоне Среднего Урала: значительная роль геоморфологического фактора, что влияет на разные формы болотных массивов на склонах западной и восточной экспозиции; присутствие сфагнума (в том числе в торфе низинного типа); высокая зольность торфов, особенно придонных; закономерность в строении торфяной залежи – низинный торф залегает в основании, верховые – чаще в верхней части залежи; направленность развития торфяников от низинного (эвтрофного) через переходный (мезотрофный) к верховому (олиготрофному) типу; смена эвтрофной и мезотрофной растительности на олиготрофную происходит сначала на периферии болота, а затем в центральной части болотного массива.

Скачивания

Загрузки

Опубликован

Как цитировать

Выпуск

Раздел

Лицензия

Copyright (c) 2025 Почвы и окружающая среда

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.